Durante años, Juan Orlando Hernández fue el secreto a voces del narcotráfico centroamericano. El expresidente de Honduras hablaba de moral, patria y familia mientras su país se convertía en un corredor abierto para la cocaína. Washington lo sabía. La DEA lo sabía. Los periodistas lo sabían. Todos lo sabían. Solo faltaba el trámite judicial. Cuando las pruebas fueron suficientes —testimonios de narcos, interceptaciones, documentos bancarios— Estados Unidos pidió su extradición. Lo juzgaron, lo desnudaron ante el mundo y lo condenaron a 45 años de cárcel. ¡Cuarenta y cinco! Nada menos. Hoy, el hombre que un día fue el jefe del Estado hondureño cumple su sentencia en una celda de máxima seguridad. Pasó de los palacios presidenciales a los muros grises del presidio. De la banda azul y blanco, a los grilletes. De los discursos patrióticos a los silencios del reo. Y todo, por vender su poder al mejor postor de la cocaína.

Lo de Hernández no fue una sorpresa. Era el desenlace lógico de una biografía escrita a golpes de corrupción y complicidades. Su historia debe servir como advertencia para otros líderes latinoamericanos que coquetean con el narcotráfico, que negocian con sus representantes, o que creen que pueden usar a la mafia como instrumento político. Al frente del gobierno colombiano hay uno de ellos: Gustavo Petro.

Petro actúa como un caudillo tropical errático. Convirtió la presidencia de su país en un laboratorio de sus delirios. El gobierno, por su parte, ha sido el refugio perfecto para el crimen. Los delincuentes no necesitan esconderse. La Casa de Nariño parece una trinchera ideológica y no la sede de gobierno. En nombre de la nefanda paz total, Petro se ha convertido en mercader del «perdón». Los delincuentes lo aplauden, y pagan por los favores recibidos. Jamás, ni siquiera con Samper o Santos, habían tenido a un aliado tan grande al frente del gobierno.

Desde que era candidato, su entorno se movía con soltura por las cárceles de máxima seguridad del país: Piedad Córdoba, Juan Fernando Petro y una larga lista de testaferros políticos del hoy presidente, tendieron puentes con los más peligrosos capos colombianos. No eran rumores. Eran negociaciones. Pactos en la penumbra, favores cruzados, promesas de indulgencia. Todo en nombre de un supuesto «cambio» que terminó siendo el reciclaje del crimen con lenguaje poético. En vez de desmontar las mafias, las invitó a dialogar. En vez de perseguirlas, las institucionalizó.

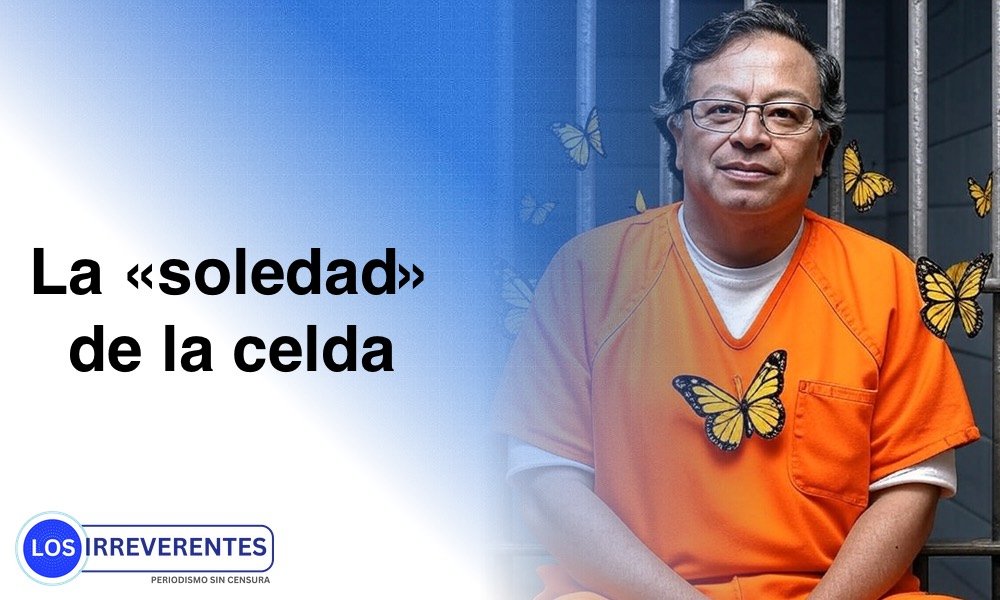

Y ahora, cuando el presidente Donald Trump lo señala directamente como «líder del narcotráfico», Petro reacciona como un bufón que no entiende la gravedad de su situación. Insulta, delira, cita a García Márquez, habla de mariposas amarillas, de la soledad de los pueblos. El recurso de siempre: esconder la realidad detrás de la metáfora. Pero la realidad, a diferencia de la literatura, no se deja distraer por el lirismo. Estados Unidos tiene agencias, pruebas, satélites y expedientes. No lee novelas. Lee informes. Y cuando sus fiscales apuntan, rara vez fallan.

El espejo hondureño está ahí. Hernández también se creyó invencible. También pensó que el poder bastaba para cubrir el hedor de la cocaína. Hoy paga el precio. Petro, con su arrogancia mesiánica, camina el mismo sendero. Cree que su verbo lo salva, que su relato lo protege, que su ideología lo inmuniza. Pero la justicia norteamericana, que no entiende de narrativas mágicas, es insuperable a la hora de ponderar pruebas.

Que Petro no lo dude: cuando el expediente en su contra esté terminado, el sistema americano actuará como siempre lo hace: con precisión quirúrgica, sin discursos, sin «Aurelianos» y sin citas poéticas.

Quizá entonces el presidente colombiano, que cita con tanta fruición a García Márquez, termine conociendo la soledad verdadera: la de una celda sin mariposas, sin micrófonos, sin aplausos. Esa soledad que no es la de Macondo sino la del castigo. La soledad de quien creyó que podía gobernar con versos mientras pactaba con delincuentes. Porque el tiempo, que siempre pone las cosas en su lugar, suele tener un sentido del humor cruel con los que se creen intocables. Y si la historia se repite —como suele hacerlo en América Latina— quizá un día, cuando el eco de sus discursos se haya apagado, alguien recuerde a Petro no por sus metáforas, sino por su ruina moral.

Los hombres pueden inventar mitos para evadir su culpa, pero la historia —esa vieja jueza implacable— siempre acaba dictando sentencia.

@IrreverentesCol

Publicado: octubre 21 de 2025